名勝「納池」

納池近景

名勝「納池」が国指定名勝に指定されました。

納池は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により、令和7年3月10日付けをもって、国指定名勝に指定されました。

(官報告示 令和7年3月10日付け文部科学省告示第27号)

竹田市プレスリリース(納池・国指定名勝) (PDFファイル: 1.1MB)

納池近景

名勝「納池」について

納池は、標高1,700m級の峰々が連なるくじゅう連山の南麓に広がる久住高原の南端部に位置しています。(竹田市久住町久住の青柳(あおや)地区)

久住高原には、火山群であるくじゅう連山を起源とする火砕流堆積物、軽石層、火山灰層などから成る火山麓扇状地が発達し、標高600~1,000mの緩斜面を成す裾野には湧泉や湿地が広く分布しています。納池は、こうした火山麓扇状地末端からの湧泉によって形成された景勝地で、古くから多くの人々が訪れてきた地域の名所です。

納池とくじゅう連山

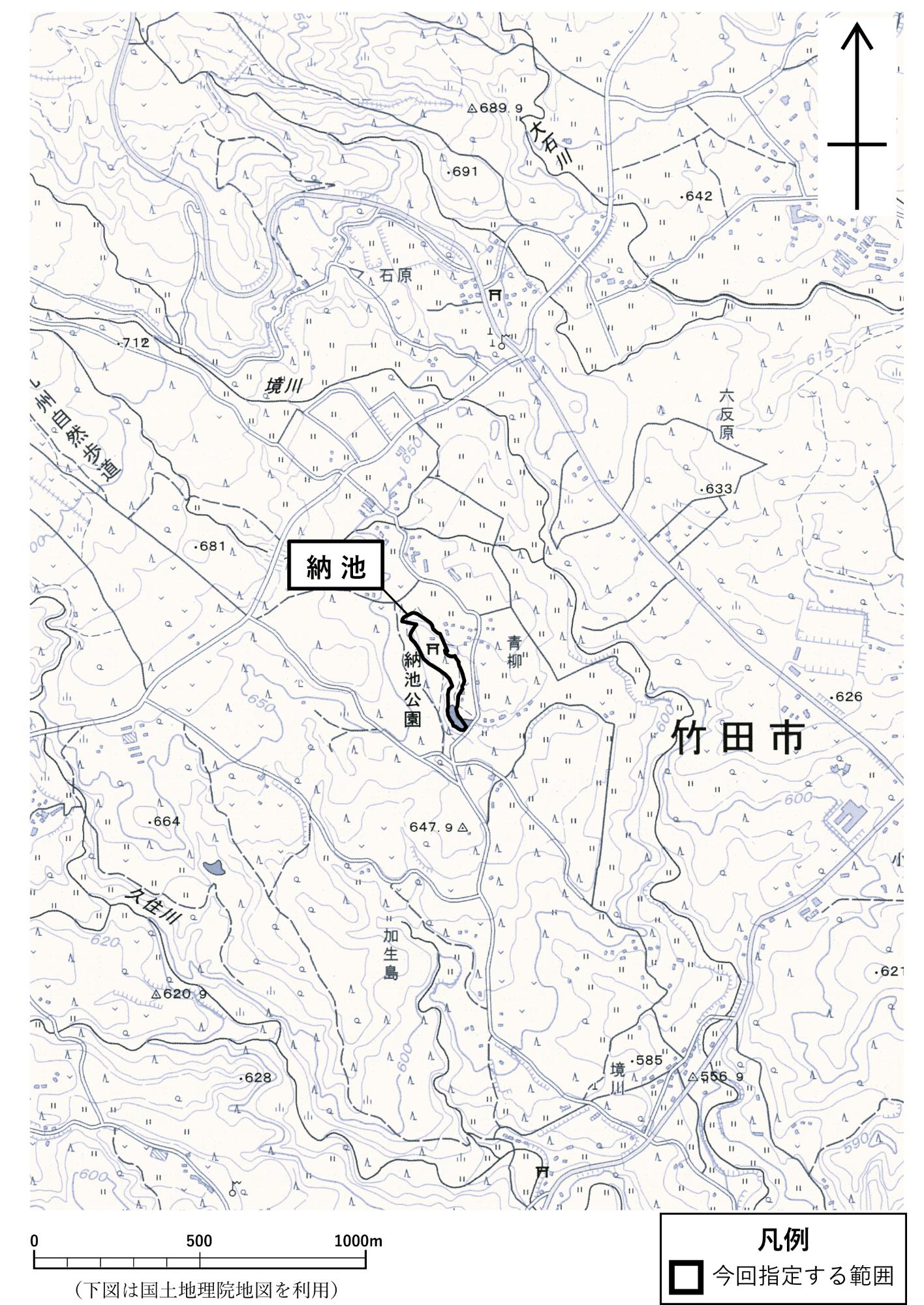

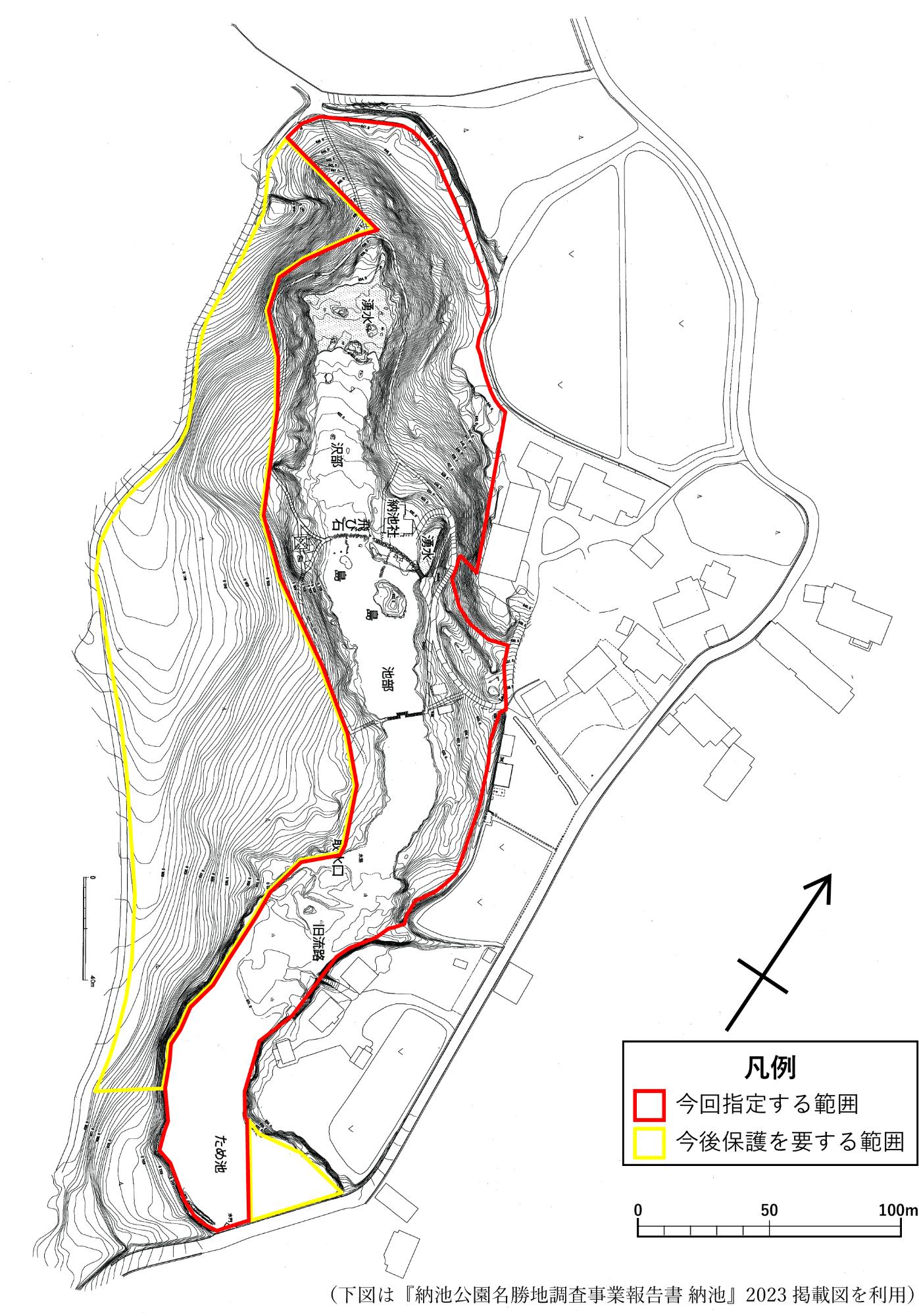

納池の位置

納池の指定範囲

納池の文化財的価値

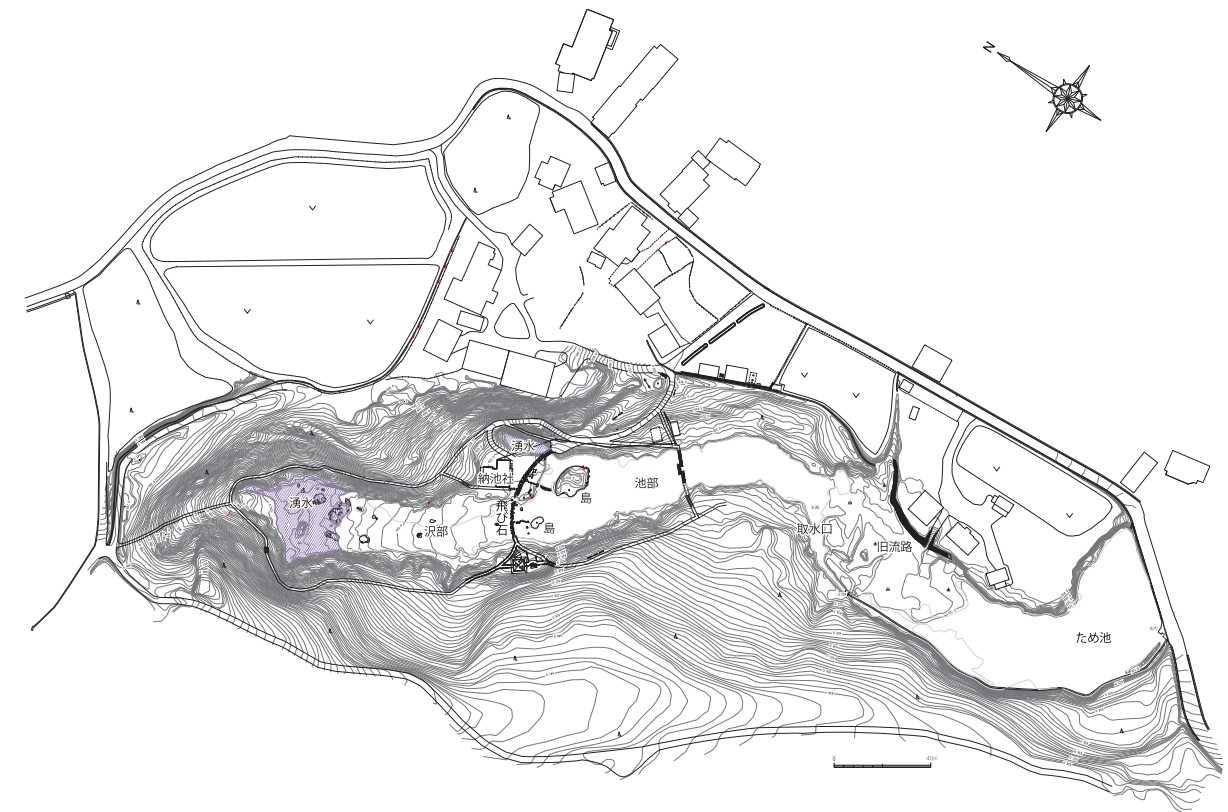

納池の敷地は、北西から南東に細長い谷戸の地形にあって、北端奥部から切り込む比高差10m余りの急斜面下に広がる緩斜面のそこここから湧水を生じて沢を成し、その南に広がる池泉左岸の岬には、水の流れを司る水波能売命(みずはのめのみこと)を祀った納池神社が鎮座しています。池畔は古くから育まれてきた森厳なるスギ木立に囲まれ、清浄な池泉を中心とした風致景観に優れた基調を添えています。太政官布達に基づき初期に開設された公園の九州地方における事例として貴重で、日本公園史における学術上の価値が高く、湧泉に特徴付けられる風致景観は優れています。(文化庁報道発表資料より)

納池の歴史

中~近世の納池

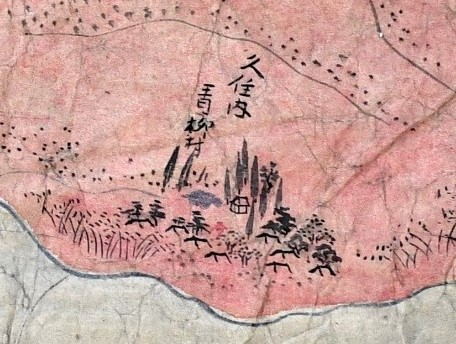

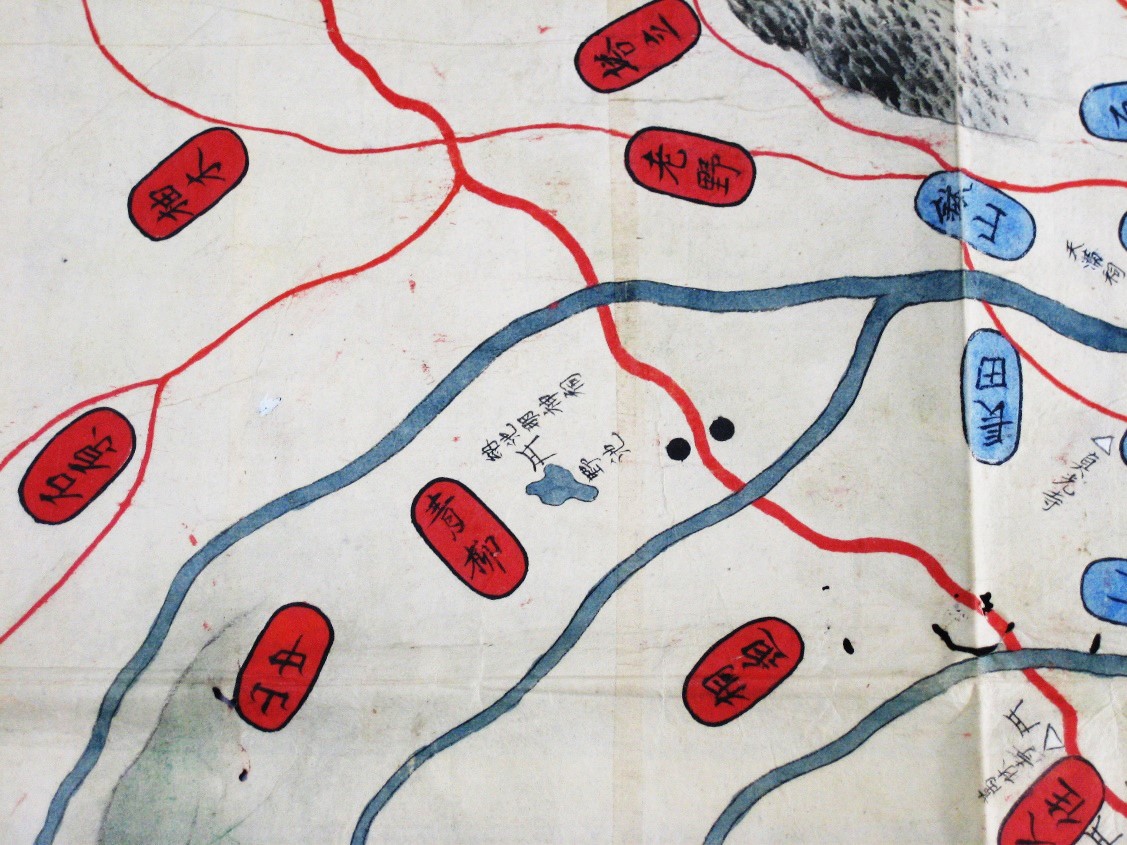

文化5年岡藩領大絵図より(竹田市歴史文化館寄託)※左側のピンク色は岡藩の領外で熊本藩領を示す。

近世以前の納池について、昭和59年(1984)刊行の『久住町誌』に「元徳2年(1330)に白丹南山城主志賀氏の遊楽地に利用されたのにはじまり、江戸初期には肥後藩主加藤清正も公衆の遊楽地にしたという。」と記載されていますが、このことがわかる一次史料を確認するに至っていません。

近世当初、久住と白丹の両地域は岡藩領でしたが、慶長6年(1601)に熊本藩の加藤清正に与えられました。その後、寛永9年(1632)に加藤氏が改易となり細川氏が熊本藩に入封し、それから廃藩置県に至るまで、久住と白丹の両地域は熊本藩細川氏の領地として「久住手永(てなが)」に属しました。納池が所在する青柳(あおや)村も熊本藩領でした。郡代交代時に、歓迎の宴を納池で開く慣習があったとの言い伝えがあります。

(拡大)青柳村には、納池神社と湧泉とそれらを囲むスギ木立が描かれています。

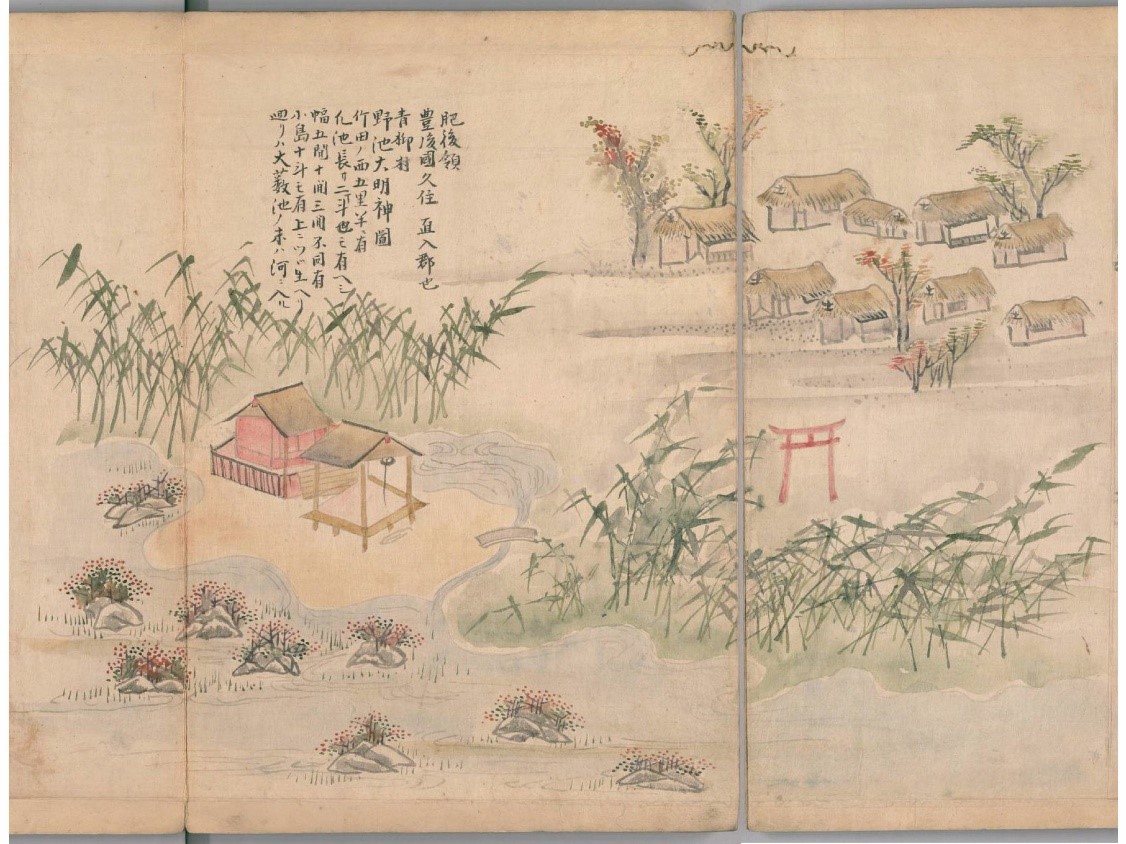

納池と豊後国志

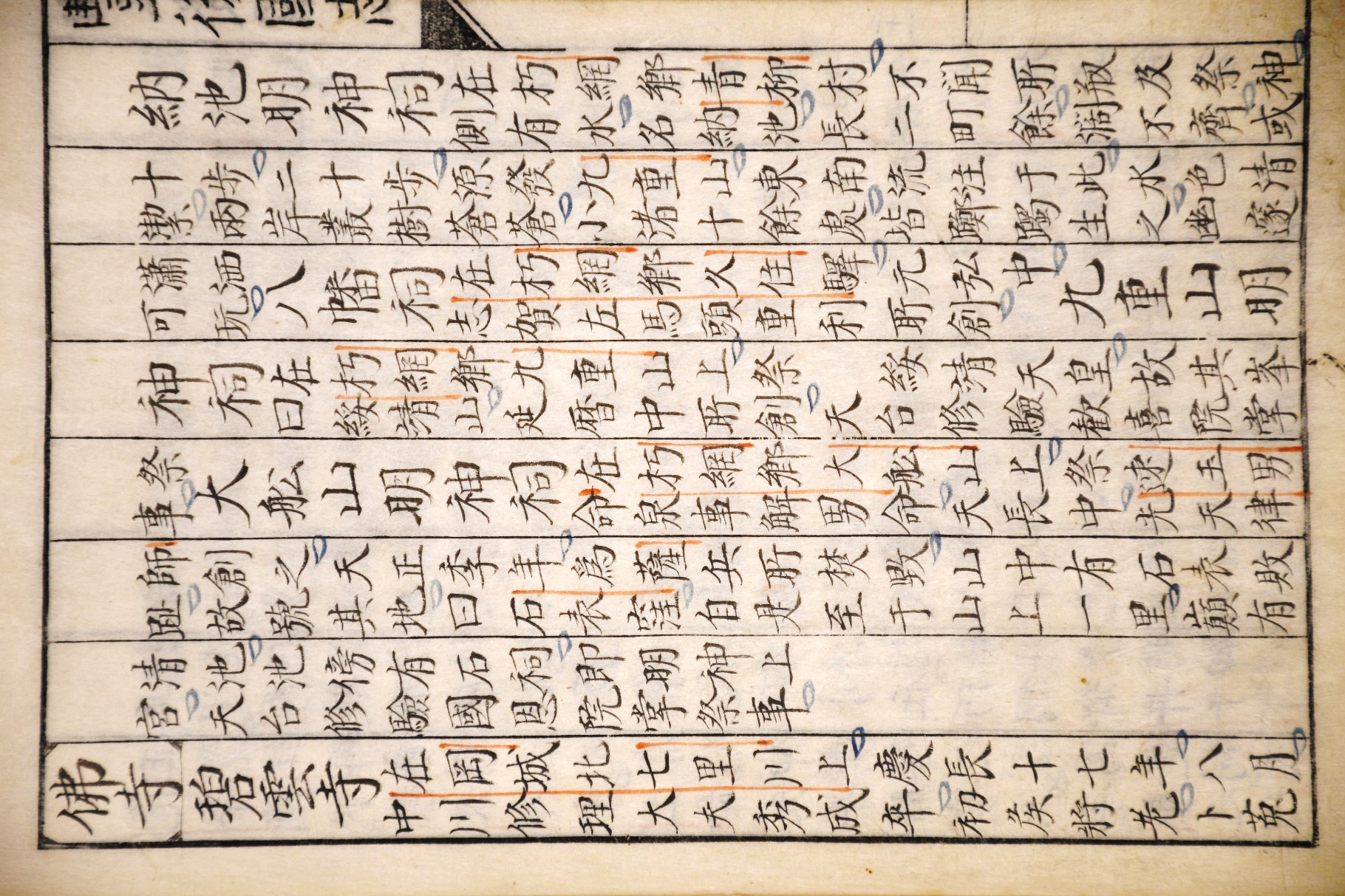

旧岡藩主中川家に伝来した中川家文書(竹田市歴史文化館寄託)に『豊後国志』(唐橋君山ほか編、享和3年)という書物があります。古代から近世にいたる豊後国の地理・歴史・風俗・産物などを漢文でまとめた江戸時代の地誌で、寛政10年(1798)から享和3年(1803)にかけてその編さん事業が行われ、全9巻及び附図8枚で構成されています。その「巻之六(直入郡)」の「神祠」の条に「納池明神祠」についての記述があり、次のように記述されています。

不聞所刱及祭神。側有水。名納池。長二町餘。濶不齊。或十歩。二十歩。源發九重山。東南流注于此。水色清潔。兩岸叢樹蒼蒼。小渚十餘處。皆躑躅生之。幽邃瀟洒可玩。

【訓読】

刱(はじ)むる所及び祭神を聞かず。側に水有り、納池と名づく。長さは二町余り、濶(ひろ)さは斉(ひと)しからず、或いは十歩、二十歩なり。源は九重山に発し、東南へ流れて此に注ぐ。水色清潔(すいしょくせいけつ)なり。両岸は叢樹蒼蒼(そうじゅそうそう)として、小渚(しょうしょ)十余処、皆、躑躅(つつじ)之に生う。幽邃瀟洒(ゆうすいしょうしゃ)として、玩(あじ)わうべし。

(※太田由佳・松田清訳『訓読豊後国志』2018、思文閣出版)

『豊後国志』巻之六(中川家文書)

寛政訂正豊後州郡図第五 直入郡(伊藤家文書、竹田市歴史文化館蔵)

「水色清潔」「叢樹蒼蒼」「小渚十餘處」「躑躅」などの語句を用いて「納池」の特徴が形容されています。特に「納池」の情景そのものを表現する重要な語句として「幽邃瀟洒(ゆうすいしょうしゃ)」(人里離れた奥深い地に爽やかな姿を見せているさま)という四字が用いられました。また、明和9年(1772)の『肥後国誌』にも「納池大明神社 祭 社内ニ清冷タル活水アリ」と記されているように、「納池」は納池神社にある湧泉として世間に認識されていたことがわかります。

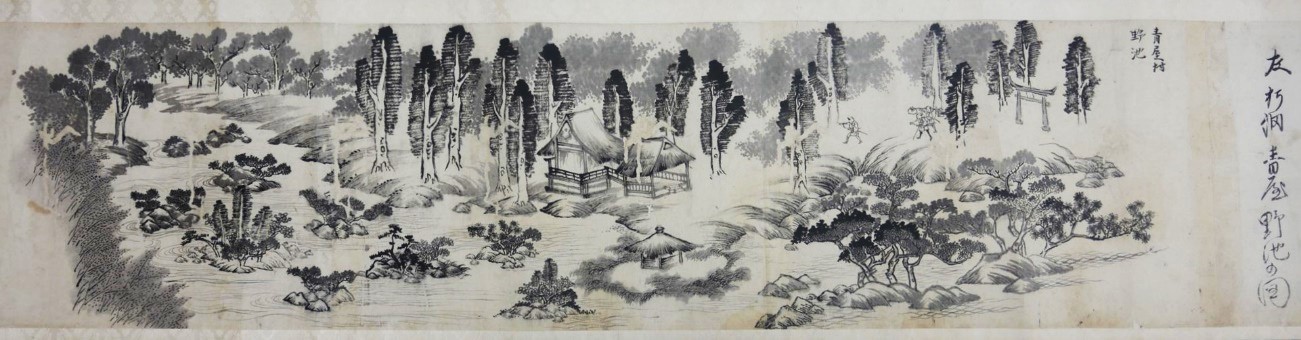

この他、《領内名勝図巻》(永青文庫蔵、熊本県立美術館寄託)や《豊後直分大三郡勝跡図会》(国立国会図書館デジタルコレクション)の中に、近世の納池が描かれている絵画資料があります。

豊後直分大三郡勝跡図会(国立国会図書館デジタルコレクションより)

朽網青柳野池の図(竹田市久住支所蔵)

納池と知事様塔

久住・白丹の両地域と熊本藩主細川氏の深い関係を示す資料が「知事様塔」と呼ばれる石塔です。熊本県側に7基〔1.阿蘇市波野中江(荻岳山頂)、2.同笹倉、3.同小池野、4.同赤仁田、5.同楢木野、6.阿蘇市湯浦(湯浦八幡宮境内)、7.産山村山鹿〕、大分県側の白丹地域に2基〔8.稲葉公園、9.白丹〕、久住地域に1基〔10.納池公園〕の全10基が確認されています。

これらの知事様塔には明治3年(1870)7月に布告された雑税免除の「村々小前共エ」布告文が刻まれていて、減税措置と夫役軽減を布告した藩知事細川護久に対する感謝と追慕の碑と考えられており、かつては石碑の前で祭りが行われていたものもあります。いずれも街道沿いや公衆の場など人々の目につきやすい場所に建立されていることから、「納池」も公衆の場として地域の人々が集うような親しみのある場所であったと考えられます。

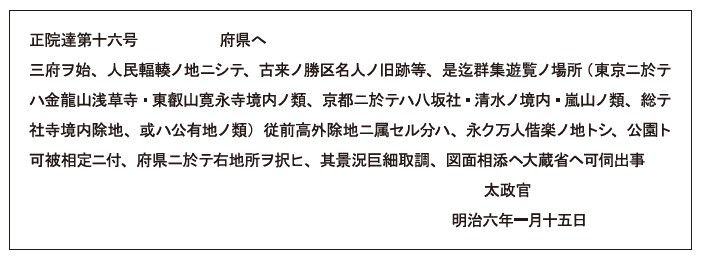

納池公園の成立

明治6年(1873)1月15日に発せられた太政官布達第16号「公園設置ノ件」により公園の設置が法制化されました。布告文中に東京と京都の公園候補地の事例をあげ、「群集遊観ノ地」で「高外除地」(免税地)の扱いを受けてきた「社寺境内除地」や「公有地」を、「万人偕楽ノ地」として「公園」に定めるべく、各府県へ候補地の選定を命じたものです。これにより「古来ノ勝区」「名人ノ旧跡」たる景勝地や社寺境内、近世城跡、大名庭園などが公園となっていきました。

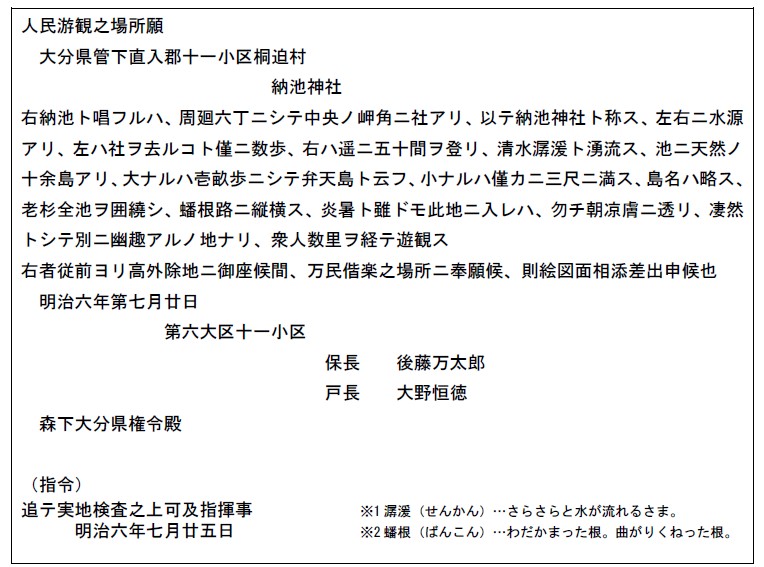

この太政官布達第16号を受けて、明治6年(1873)7月20日付で第6大区11小区の保長・戸長は大分県へ「人民游観之場所願」を提出しました。「従前ヨリ高外除地ニ御座候間、万民偕楽之場所ニ奉願候」と、納池を公園候補地とするように地元が大分県に願い出たのです。

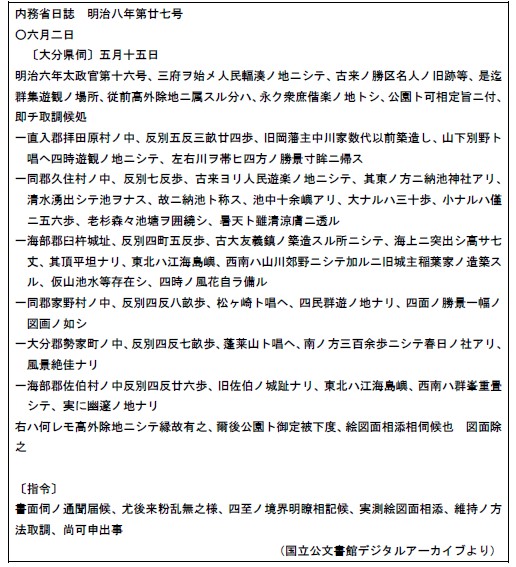

この太政官布達第16号に基づく公園設置について、『内務省日誌』に明治8年(1875)6月2日に処理された案件の中に、大分県が同年5月15日付で提出した伺書(大分県伺)が収録されています。大分県からは納池(納池公園)の他、直入郡拝田原村の山下別野(山下公園)、海部郡臼杵城址(臼杵公園)、同郡家野村の松ヶ崎、大分郡勢家町の蓬莱山(春日公園)、海部郡佐伯村の佐伯城趾(城山公園)の計6ヶ所が公園候補地に選ばれ、内務省に推薦されました。明治6年7月の「人民游観之場所願」により地元が懇願した納池(納池公園)も無事に選ばれ、実地検査を経て公園地として推薦されるに至りました。

この県伺に対する内務省の回答が同年6月2日付の内務省指令ということになります。「書面伺ノ通聞届候」と内務省に認可されました。納池公園を含む県内6公園は明治8年(1875)6月2日を以って太政官布達第16号に基づく公園になりました。

明治11年(1878)~14年(1881)に作成された『大分県統計書』(大分県公文書館)に県内所在の「公園」が網羅されています。明治9年(1876)8月21日に旧豊前国の宇佐郡と下毛郡が福岡県より大分県に編入されたため、『大分県統計書』には下毛郡二ノ町旧城内(中津城公園)を加えた計7公園が記載されていますが、納池公園の「風致」記入欄には「地清クシテ神ヲ鎮祭ス、一水涌出渟蓄池ヲナシ、中ニ十有余ノ小丘アリ、老杉森々、池塘ヲ囲ミ炎熱至ラス、清涼幽邃」と記述されています。

納池の保存

近代以降、納池公園として多くの人々に親しまれてきたわけですが、名勝「納池」の保存は順調に進んできたわけではなく、公園地と神社地の問題・スギ伐採問題・四公園地払い下げ問題など、紆余曲折を経て現在に至っています。

大正10年(1921)12月から同13年(1924)3月にかけて行われた大分県史蹟天然記念物調査会による調査により、直入郡の名勝として魚住瀑布や山下公園とともに納池公園がリストアップされ、納池神社御神木のスギも調査されました。納池公園の文化財的な価値が改めて確認され、保存の必要性が共有されるようになり、その後、大分県文化財保護条例により県指定名勝に指定されたのは昭和18年(1943)7月13日のことでした。昭和24年(1949)6月5日に久住町納池公園保存条例も制定されるなど、納池公園を保護していくための法整備も進められ今に至るわけですが、湧泉と神社と社叢が一体となり創造された唯一無二の風致景観が、現在もその様相を大きく変化させることなく、地域住民により大切に保護・継承されてきました。

写真ギャラリー

近景

地形図

航空写真

納池神社と池部

石燈籠と池部

納池神社と飛び石

納池神社社殿

石橋

沢部

飛び石

納池神社と御神木

鳥居と大杉

沢部

上流の湧水部

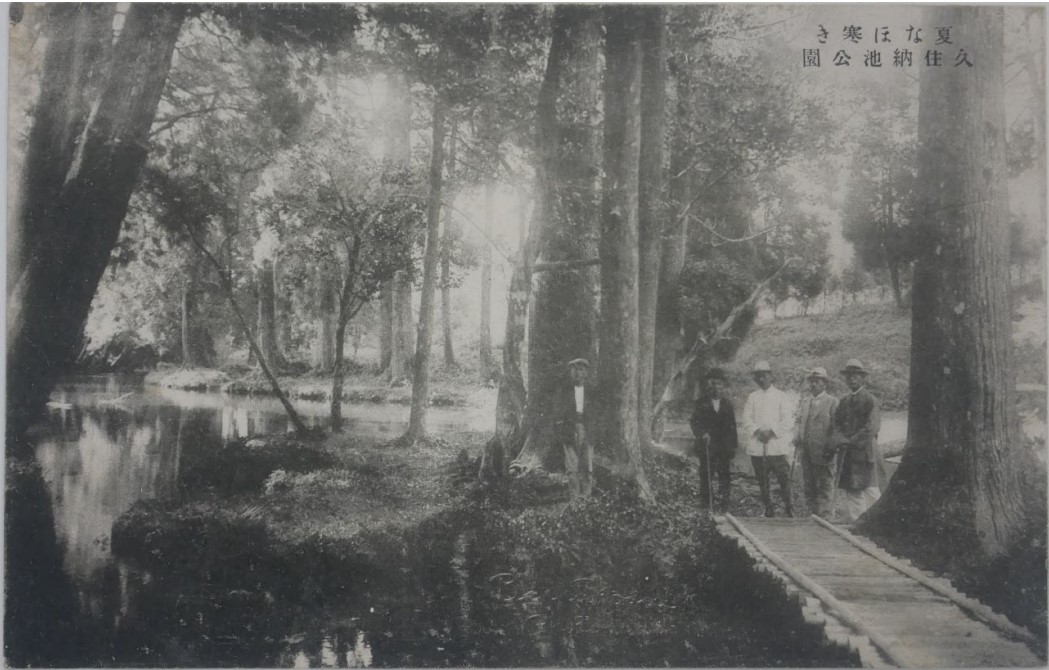

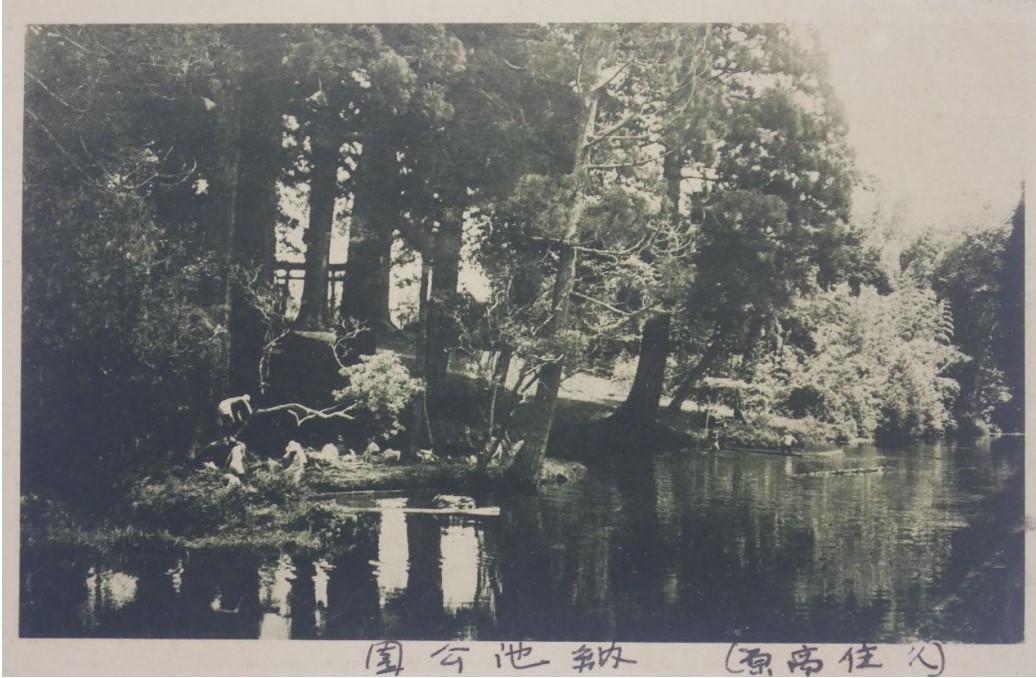

絵葉書(竹田市久住支所蔵)

絵葉書(竹田市久住支所蔵)

絵葉書(竹田市久住支所蔵)

絵葉書(竹田市久住支所蔵)

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市教育委員会まちづくり文化財課

〒878-8555

大分県竹田市大字会々1650番地

電話:0974-63-1111(内線321・322)

お問い合わせはこちら

更新日:2025年03月11日